以体外受精(In vitro fertilization, IVF)为代表的辅助生殖技术的诞生与发展为诸多不孕不育家庭带来了生育希望。自1978年第一例辅助生殖治疗婴儿诞生以来,经过40余年的发展,辅助生殖技术诞生的婴儿数目逐年上涨,现已超过800万。随着临床诊疗的应用,辅助生殖技术对胚胎发育及子代健康的影响也受到越来越多的关注。近年来,有研究不断指出,辅助生殖技术可能与流产率升高、胎盘发育异常和低出生体重等母胎健康风险的发生相关。表观遗传调控机制,如DNA甲基化、组蛋白修饰以及非编码RNA在调控基因表达、胚胎发育与疾病发生过程中发挥着重要的作用。尽管已陆续有表观修饰异常导致IVF胚胎发育问题的研究,但其中的具体分子机制仍不明确。组蛋白修饰作为对基因表达非常重要的表观遗传机制,在胚外组织命运决定及分化事件中参与对基因表达的精确调节。但辅助生殖技术对植入前后胚胎全基因组组蛋白修饰的影响及与胚胎植入和胎盘发育异常的关系仍不清楚。

2022年5月3日,同济大学高绍荣课题组和江赐忠课题组在Cell Reports杂志在线发表题为Aberrant H3K4me3 modification of epiblast genes of extraembryonic tissue causes placental defects and implantation failure in mouse IVF embryos的研究性论文。该项研究利用小鼠模型探究了辅助生殖技术中广泛应用的体外受精技术对于胚胎植入前后的组蛋白H3K4me3与H3K27me3修饰的影响,明确了IVF胚外组织中存在的异位H3K4me3修饰是造成基因表达与胚胎发育异常的重要原因,同时也证明了通过抑制H3K4me3修饰相关酶Kmt2e能够促进体外受精胚胎的发育并改善胚外组织基因表达。本研究为今后提高辅助生殖技术的安全性提供了重要的理论基础。

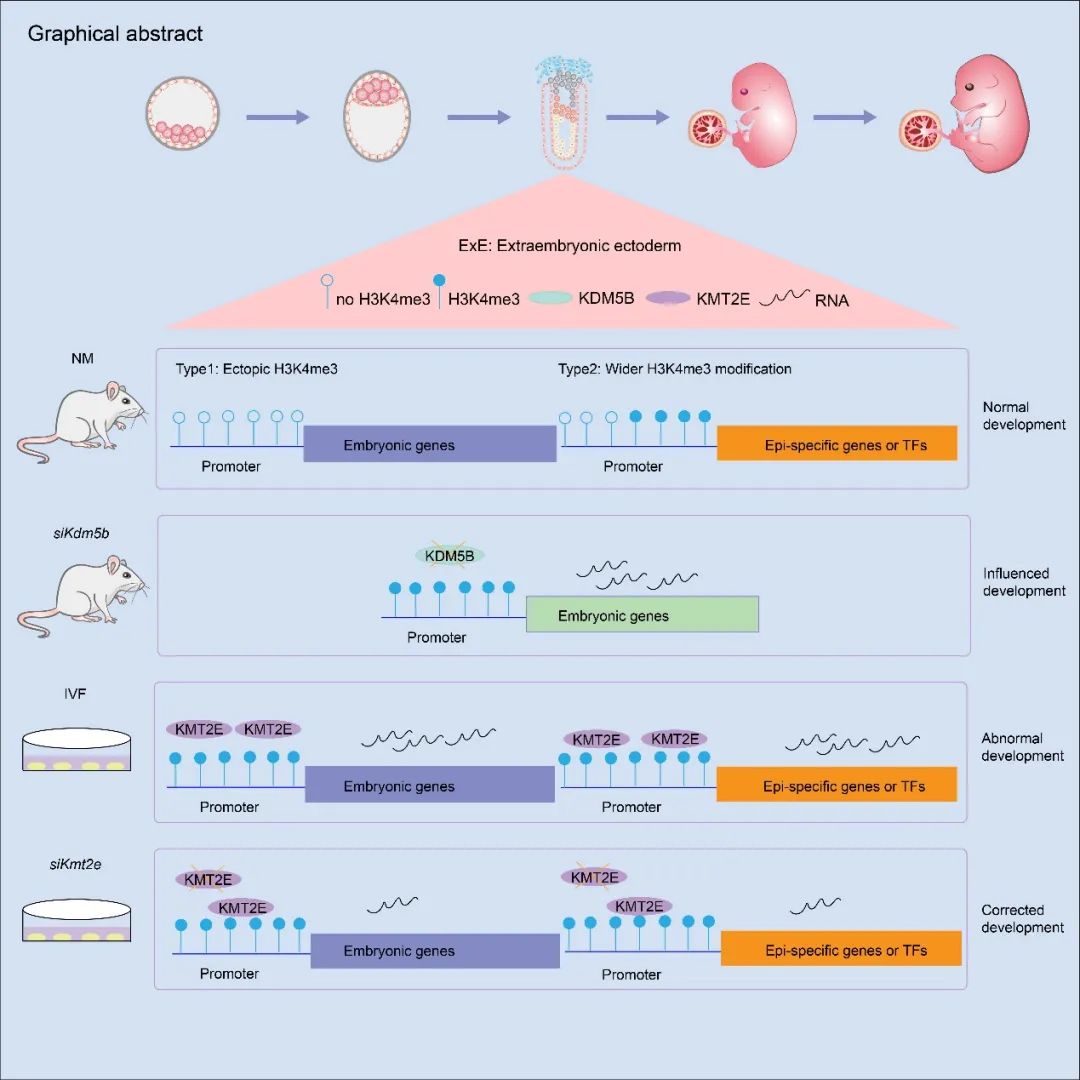

在该项研究中,研究人员首先通过分析植入前后的胚胎发育状况,明确IVF技术对胚胎发育造成的影响。在植入前的发育过程中,相比于胚胎组织的发育,IVF胚外组织的发育受到了更加显著的影响,出现了滋养外胚层(Trophectoderm,TE)细胞数目减少,植入前胚胎扩张不足等发育缺陷;胚胎植入之后,这种胚外组织的发育缺陷进一步扩大,表现为胚胎植入失败、胎盘效率降低、胎盘结构紊乱等。

结合转录组分析,研究人员发现,IVF技术造成植入后阶段胚胎与胚外组织中出现大量的异常表达基因,且IVF组胚外外胚层(Extraembryonic ectoderm,ExE)中上调表达的两组基因Groups Ⅲ和Ⅳ与胚胎发育而非胚外发育功能相关。研究人员进一步发现,IVF胚胎的ExE中存在上胚层(Epiblast,Epi)特异性基因与特异性转录因子的异常表达现象,且上调表达的Epi特异性转录因子Oct4在IVF ExE的上调基因中的结合位点数目远大于下调基因。这些结果表明,IVF技术会造成胚胎植入后基因表达异常,特别是造成胚外组织的组织特异性相关基因的表达紊乱。

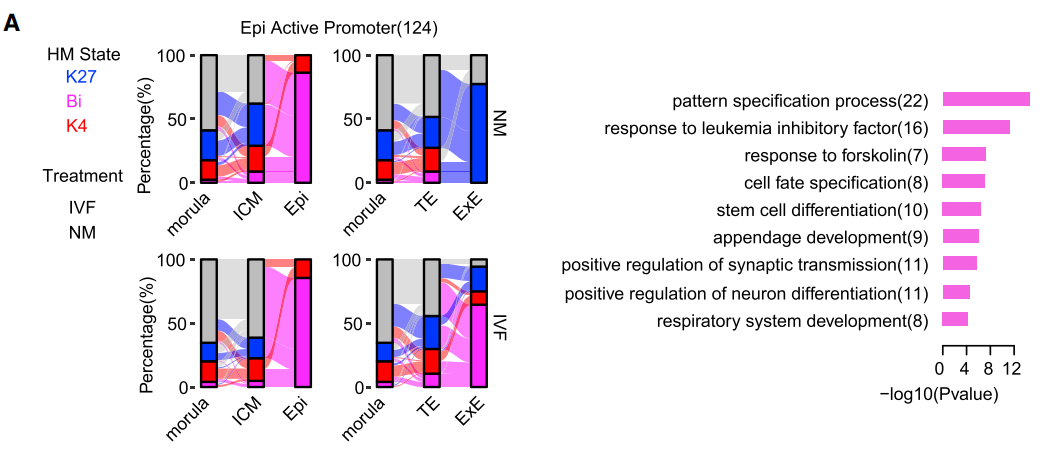

那么组蛋白修饰是否推动了IVF胚胎基因的异位表达呢?为了回答这个问题,研究人员收集了IVF组与正常组胚胎植入前后阶段的组蛋白H3K4me3修饰与H3K27me3修饰的数据。结果显示,在差异的组蛋白修饰状态区域中,IVF胚胎的ExE表现出与正常胚胎Epi的相似性,并且这种异常的聚类是由于H3K4me3修饰的异常占位导致的。研究人员也发现IVF胚胎的ExE中存在Epi特异性启动子的激活现象(图1),并且这种激活会促进基因的异位上调表达。除此之外,IVF胚胎的ExE中还存在Epi特异性基因与转录因子启动子区域H3K4me3修饰的异常增宽现象,这种宽度的增加也导致了基因表达的异常上调。以上的结果证明,IVF胚胎的异位H3K4me3修饰导致了基因的异常表达。

图1 Epi活跃的启动子区域在ExE中的组蛋白修饰变化与功能

确定了紊乱的组蛋白H3K4me3修饰与IVF胚胎发育异常的关系,是否能通过干预这一靶点改善IVF胚胎的发育与基因表达的异常呢?研究人员试图从组蛋白H3K4me3修饰富集的调控因子入手,找到解决方案。基因表达结果显示H3K4me3相关因子Kmt2e在IVF早期及植入后胚胎中异常高表达,通过在早期胚胎中干扰Kmt2e能够改善IVF胚胎基因的异常表达并促进胚胎的发育,特别是植入后胚外组织的发育。

综上所述,该项研究详细描绘了IVF胚胎在植入前后的组蛋白H3K4me3与H3K27me3修饰的变化,发现了体外受精技术影响胚外组织发育的组蛋白修饰因素,找到了改善体外受精胚胎发育的机制。对改善辅助生殖技术提供了理论支持与实践经验。

高绍荣教授实验室的博士研究生柏丹丹以及江赐忠教授实验室的孙津博士为本文的共同第一作者。高绍荣教授、江赐忠教授以及刘文强研究员为本论文的共同通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110784

|

同济大学高绍荣课题组 地址:上海市四平路1239号同济大学,道交馆 邮编:200092 电话:021-65982276 |